潜在保育士って?

潜在保育士は、資格を取得しながらも現在は資格を活かして現場で働いていない保育士のことを言います。

厚生労働省によると、保育士登録者数は約154万人いるものの、うち潜在保育士の人数は約95万人存在するとのこと。

95万人の中にはご高齢でお仕事から離れた方もいらっしゃると思うので、実際に現場で働ける人ばかりではないと思われますが、それでも年々増えていきます。

潜在保育士のことや、全国的な保育士不足を受けて、厚労省が躍起になって掘り起こしをしようとしていることについては、検索するとたくさん出てきますので、そちらをお読みいただくとして。

7年前に私も保育現場を退職し、潜在保育士となりました。

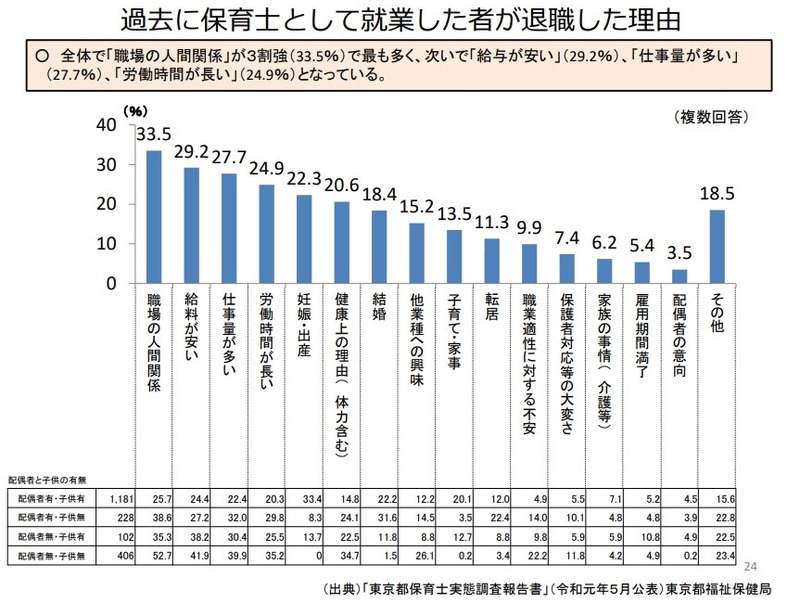

退職後は絵本や遊びのネタを持って、地域の子育て支援を細々と続けていましたが、そこで「実は私も、保育士だったんです」というお母さんにたくさん出会いました。お話を伺いながら、もう保育の現場には戻ろうと思わないという方のリアルな声も聞き、アンケート結果には出てこない一人ひとりの事情があることを知りました。

現場で働いていた頃は、

「潜在保育士は結婚や子育てなど、家庭的な事情で一旦現場から離れた人たち。いつか保育の現場に戻ってきてくれる」

そんなイメージを持っていましたが、「帰らない」ことを選択した思いを聞き、この声を流してしまっては潜在保育士のためにも、現場のためにも良くない!と直感で思ったのです。

それはきっと、私自身が「潜在保育士」となったことで、見て見ぬふりをすることができなくなったのだと思います。

そこをきっかけに、私の活動は潜在保育士支援になっていきました。

行政との共催でワークショップ開催

今でこそ潜在保育士の研修も充実してきていますが、当時はどこに有資格者の人がいてどんなニーズがあるのかわからない状況。

そこで行政にお声がけをして、共催で潜在保育士の声を届けるワークショップを開催しました。

保育内容の学びも必要ですが、まずは声を出してもいいんだという安心感の中で、自分の思いや考えを人に聞いてもらうことが大切だと思っています。

自分の声を自分で聞いてみる。

自分の声を人に聞いてもらう。

そこから、人の意見が自分の中に入ってくる。

自分を俯瞰できる。

まずは、「自分の思いを出す」ことが大切なのです。

その時の小さなこだわりに共感していただいた、滋賀県大津市の担当の方のお陰で参加者の方々にとっても満足度の高い内容となり、私にとってもその後進めていく上で外せない確信となっていきました。

でも、やっぱり戻れないという声も

それでも、いろんな経験をしてきて戻りたいと思えないという方もいらっしゃいます。そんな実態も行政には知っていただきたい。

こどもを育む仕事はとても豊かで、自分自身も成長させてくれると思っていますが、実際にはそんな綺麗事では済まないことも知っています。

関わるのはこどもだけではないですから。

人にどっぷりと関わる仕事だからこそ、いい関係性でいられるかどうかが重要であり、バランスが保たれなくなるきっかけは日常の中で波のごとく次から次へとやってきます。

だからこそ自分でなんとかしようとせず、なんともできないと諦めるのではなく、声を出せる場が必要なのです。

保育士が働く現場は、行政が管理をしています。

働く保育士を獲得するために、各行政それぞれ作戦を練っていますが、面倒がらずにまずは声に耳を傾けると、そこからするべきことが見えてくるのではないでしょうか。

対話を大切にしながら、専門職としての自分を俯瞰できる場を、これからも作っていきます。