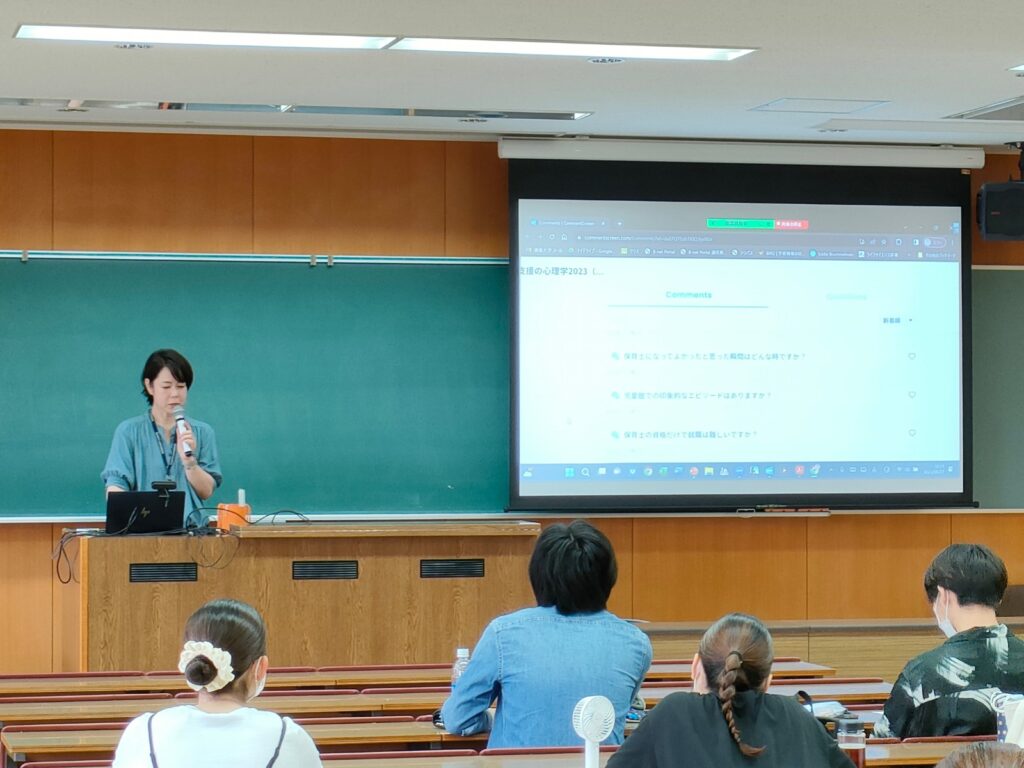

B大学社会福祉学部の授業に、ゲストスピーカーとして登壇しました

現在、ホイクネクトで保育士に関連する事業をする一方で、京都市内の大学で学生の保育実習に関することを担当しています。

今回は「授業をやってみませんか?」とお声がけいただき、ゲストスピーカーとして登壇をさせていただきました。

授業は『子ども家庭支援の心理学』

これまでの保育制度に触れつつ、保育所や保育者の役割、家庭支援の事例、これまでの経験の中で私自身が大切だと考えてきたことなどを中心に。

また福祉を学ぶ学生なので、子どもや保護者に関わる仕事のリアルな部分と、それでもやはり子どもに関わる仕事は豊かなのだということなども。

これから現場で保育者となっていく人たちに向けて、支援者である自分をまずは大切にしてほしいと、バトンを渡すような気持ちでお話をしました。

授業の最後に学生から受けた質問は、時間内に答えられるか心配になる程たくさんで、

「保育者として、子どもへの責任はどのようなことだと考えますか?」

「これまでの保育経験の中で、今、戻れるとしたら、あの時に戻りたいと思う瞬間はありますか?」

「児童館で働いていた時の、印象に残る支援はどんなことですか?」

「保育士になって良かったと思う瞬間は、どんなことですか?」

学生ならではの柔らかな感性で捉えた鋭い質問もあり、今後の皆さんの可能性を感じました。

授業後に担当教員から「教員はどうしても求められる理想を基準として話を進めます。そして学生は「ちゃんとしなくては」と思います。

経験に基づいたお話は、教員の話と学生の不安を橋渡ししてくださるような役割があります」

とお話を伺いました。

最近は特に、保育士の仕事が注目をされるようになり、いろいろな情報が出てきます。

保育のしんどさや、働きにくさの情報が溢れ、真面目だからこそ現場への就職を躊躇する学生もいます。

それはそれで知るべきだし、情報があって当然だと思いますが、

楽しいと感じる瞬間が、保育の中にはたくさんあること、

大変さを乗り越えた先に、大きな喜びが待っていることもあるということ、

すぐに結果は出ない仕事ですが、子どもだけでなく大人も含めて人としての成長を感じることができる仕事は、とても豊かだということも、同じくらいに伝えていきたいと思います。

その中で考えて、選択をしてほしい。

学生は、とても冷静に社会を見つめています。

異次元の子育て支援についても、これは本当にベストな方法なのか?

という視点で学んでいます。

保育をする子どもたちや、今後保育者になっていく学生たちは、「先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態」のVUCAの時代を生きていきます。

学生からの

「保育者として、子どもへの責任はどのようなことだと考えますか?」

という質問は、

「大人として、これからを生きる世代への責任は、どのようなことだと思いますか?」

と問われた気がしました。

私にとっても、学びが多い授業でした。このような機会をいただきました大学に、心より感謝いたします。